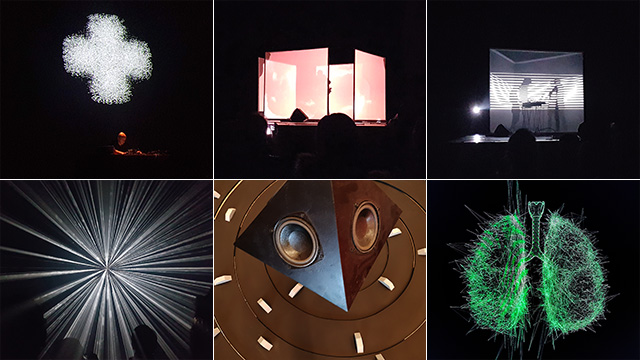

Franck Vigroux & Antoine Schmitt, Croix, 2013 – Alex Augier, _Nybble, 2016

Nonotak, Late Speculation, 2013 – Guillaume Marmin & Philippe Gordiani, Timée, 2013

Mathias Isouard, Hasard Pendulaire, 2014 – Pascal Haudressy, Heart, Brain and Lungs, 2009.

C’est dans le contexte de la saison France-Colombie pilotée par l’Institut français que l’établissement public de coopération culturelle ARCADI accompagne quelques artistes à Bogota puis Manizales. Trois performances, à Bogota, sont tout d’abord données dans le cadre d’un événement Voltaje. Avec Croix, de Franck Vigroux & Antoine Schmitt, la granulosité des sons, sans cesse, perturbe les particules de l’élément visuel qui est au centre de l’image. Dans le silence, c’est-à-dire avant comme après l’intervention de Franck Vigroux, il y a donc une croix convoquant la radicalité de Kasimir Malevitch. Mais elle s’avère, des premiers aux derniers sons, d’une extrême instabilité. Pour, littéralement, disparaître au climax de cette création alors que l’on croit reconnaître les crissements électroniques de quelques guitares électriques agonisantes. S’en suit la performance _Nybble d’Alex Augier qui est au centre de son dispositif scénique. Celui-ci, dès lors qu’il est activé, nous renvoie à une forme d’un cinéma étendu mêlant l’organique au géométrique. Quand la vitesse est revendiquée et que les sons se succédant nous évoquent le tuner d’une radio analogique que l’on manipulerait sans trop se soucier d’accrocher quelques contenus que ce soit. L’abstraction est donc de mise, jusque dans le travail du duo Nonotak s’inscrivant, sur scène, dans la prolongation d’un art cinétique enfin libéré des contraintes de tout moteur. En face-à-face et au sein d’un autre dispositif, ils jouent à Bogota ce que, eux aussi, rejoueront à Manizales. Les lumières, durant cette performance intitulée Late Speculation, parfois les dédoublent et parfois en affinent les silhouettes ayant alors les allures de radiographies. Les lumières, tout comme les sons, soulignent la structure depuis laquelle ils en opèrent la déstructuration.

A Manizales, c’est dans le cadre du Festival de la Imagen accueillant le symposium ISEA que sont présentées les œuvres des quelques autres artistes français. A l’Universidad de Caldas, une black box est investie par Guillaume Marmin avec l’installation Timée dont le son a été composé par Philippe Gordiani. Où il est opéré une forme de renversement en ce sens que le public fait face à la lumière d’un projecteur qui, dans la fumée, récrée le cône perspectif des anciens. C’est ainsi que nous sommes dans la matière image plus que face à elle. Littéralement elles nous englobent alors que les sons, nous disent les artistes, illustrent selon Platon une forme d’harmonie conséquente aux circonvolutions des planètes de notre système solaire. Quant à l’installation sonore de Mathias Isouard, elle est résolument participative puisqu’elle doit être activée par les spectatrices ou spectateurs. L’aléatoire inhérent à leurs gestualités étant une des composantes essentielles de Hasard Pendulaire alors que les timbres des sons qui en proviennent résultent d’une autre forme d’aléatoire, celui de la machine ou plus précisément de l’instrument lorsque que celui-ci s’émancipe ou se libère de la composition musicale qui s’écrit dans la durée même des instrumentistes. Enfin, le triptyque vidéo de Pascal Haudressy représentant un cœur, un cerveau et des poumons nous renvoie possiblement aux enjeux d’une nouvelle forme de surveillance. Celle de nos organes émettant des data que nos montres “intelligentes” transmettent aux serveurs des entreprises se les échangeant sans que l’on sache à qui elles appartiennent au grand désespoir du mouvement californien Quantified Self. Ou quand les technologies induisent la création d’œuvres en faisant la critique. La Biennale NEMO de 2017-2018, durant la seconde partie la saison France-Colombie, sera aussi l’occasion, cette fois-ci, de découvrir les créations numériques de quelques artistes colombiens.